山西太原郊外的国宝古建,不仅有比故宫还早年的木门,还有罕见的元代藻井

不得不说山西太原实在是一座宝藏城市,除了晋祠、晋阳古县城、纯阳宫、山西博物院之外,我还推荐大家有时间一定要去城外郊外的窦大夫祠逛逛。

窦大夫祠虽然旅游名气不算太大,但是通过公共交通走起来还是方便,并且还不需要像晋祠那样坐2个小时的公交就可以到达。

在胜利桥东乘835/835支到中北大学下,然后步行五分钟就可以到达景区门口,走起来特别顺利。

窦大夫祠,也叫烈石神祠、英济侯祠,是为了纪念春秋时期晋国贤大夫窦犨而建的祭祀祠堂,窦犨曾经在太原市北边的阳曲县修过水利,所以这里也是山西历朝历代守臣和老百姓求雨的地方。

翻开窦大夫祠的历史,可以通过历史文献了解到,早在唐代时候就已经存在,宋元丰八年的时候建筑被汾水所淹,后来移到了如今背靠烈石山、西邻烈石寒泉,西南依傍汾河的地方。

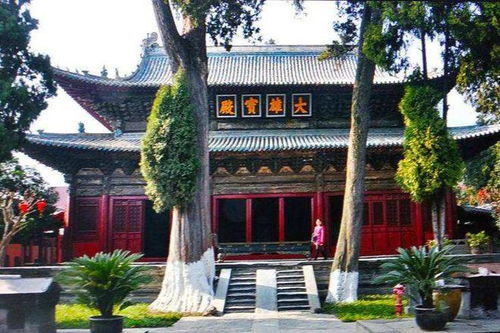

现存的建筑为蒙古世祖至元四年,在原来宋代建筑的原址上重修的规模,历经明清两代修缮,但整体还是保留了浓厚的元代风格。

现存的窦大夫祠主要包含了祠堂、保宁寺、观音阁、烈石庙及赵公馆六个建筑,建筑不少,看点也很多,值得慢慢去看。

首先来看看建筑群最南侧的乐楼,这是一个挨着汾河堤坝而建的清代遗存,为一座面阔五间的单檐硬山顶建筑,可以好好看看檐下的龙头柱,很特别。

和乐楼相对的为“明三暗五”的山门殿,从正殿外看为三间,走进殿门则为五间,这种明三暗五的结构也很特色,除了结构独特外,山西太原郊外的国宝古建,不仅有比故宫还早年的木门,还有罕见的元代藻井山门外山墙上还可以看到四条琉璃龙,也都是元代的原构建。

进入山门就会看到一块【仁周三晋】四字牌匾,是同治皇帝御笔。

山门后为献殿,也被叫做“祭亭”,为一座面阔一间、进深一间的正方形单檐九脊顶建筑,这个建筑中最独特的地方就是其内部的元代藻井。

藻井全部由木块和木条交错层叠咬合构成,整个构建中没有使用一颗钉子,全部靠斗拱递叠而成,组合成八卦的样式,所以也被叫做“八卦藻井”。

细细来看这组藻井,可以发现最上层为圆形,下面则为方形,象征着天圆地方。中间为楼阁,寓意人间烟火,有着天地人合一的意思,可以说古人在建木构的时候就已经充分考虑了美感和精神层面的东西。

和献殿相连的为供奉着晋国贤大夫窦犨的殿堂,是一座“明三暗五”,面阔三间,进深六椽,单檐悬山顶的大殿。

这座殿堂我最喜欢的地方就是木门,这可是原滋原味的元代木门,两扇门上刻了两条龙,栩栩如生,如果关上门的话则是二龙戏珠。

据说在门板上还能够看到“大元国至元十二年”题记,证明了它比故宫的门还要早大约150年。

除此还要去找其他几个看点,在关公殿供奉着关公关平周仓三位,都是明代的彩塑;鼓楼的一楼窑洞曾经是傅山先生的书房,傅山也就是《七剑下天山》里傅青的主原型。(作者:马且停,人生在于行走,旅途需要记录!)